Формирование позвоночного столба человека заканчивается к 22—24 годам жизни. До этого периода продолжается формообразование костных элементов, что отчетливо видно именно при рентгенологических исследованиях. Субстратом изменений формы позвонков в рентгенологической картине является продолжающееся окостенение апофизов (краевых колец) тел позвонков, ядер окостенения в остистых отростках, в поперечных отростках и т. д. Позвонки новорожденного на рентгенограмме представляются в форме небольших овальных образований, их высота равна высоте межпозвоночных дисков или даже меньше, в поясничном отделе костная часть позвонка равна хрящевой, а в шейном и трудном отделах высота позвонков несколько больше толщины дисков. Тело позвонка у новорожденного овальное, с вдавлениями па передней и задней поверхностях, что обусловлено вхождением сосудов. Эти сосудистые каналы выявляются не только на боковом снимке, но и на прямом (рис. 11).

С возрастом постепенно изменяется как форма тела позвонка, так и отношение между высотой тела и диска. Высота диска уменьшается, он уплощается и становится почти прямоугольным, что уже ясно заметно к 1—l1/2 годам. Овальное тело позвонка принимает форму прямоугольника с округлыми краями (рис. 12, 13, 14).

Сосудистые щели в телах позвонков более рельефно выделяются в ранние возрастные периоды. В позднем эмбриональном периоде эти щели можно проследить почти на всем протяжении тела позвонка. У новорожденного они представляются в виде глубоких вырезок как на вентральной, так и на дорсальной стороне, а в более позднем возрасте эти вырезки дифференцируются лишь па вентральной стороне тела позвонка.

Эти сосудистые щели можно наблюдать в нижних грудных и верхних дыхательных позвонках до 14-летнего возраста, а в редких случаях и позже. Они обусловлены вхождением главным образом вен (vv. basivertebrales). Отсутствие иа рентгенограмме этих каналов в старшем возрасте объясняется увеличением костных масс в позвонке, образующих плотную ткань.

Обнаружение каналов на рентгенограмме в позднем возрасте свидетельствует или о большой толщине сосуда, или об удачной проекции поперечно проходящего сустава. Эти каналы после 20 лет видны весьма редко.

При дальнейшем развитии округлые верхние и нижние края позвонков приобретают ступенчатые, кольцеобразные вдавле-ния. Эти вдавления образованы хрящевым краем — хрящевым валиком и наблюдаются приблизительно начиная с 7—8-летнего возраста. У девочек в 6—8-летнем, у мальчиков в 7—9-летнем возрасте в этом хрящевом валике появляются добавочные точки окостенения, благодаря которым завершается образование верхней и нижней поверхностей позвонка. Рентгенологически точки окостенения обнаруяшваются несколько позже, по Kohler — в возрасте 10—14 лет. По В. С. Майковой-Строгановой, первые точки окостенения апофизов позвонков (будущих лимбусов) появляются в хрящевом лимбусе у девочек в среднем в 7—10 лет, у мальчиков в 11 —14 лет. Множественные точки окостенения в лимбусах резче всего выражены (и склерозиро-ваны) у девочек в среднем в 14—16 лет, у мальчиков в 17— 19 лет (рис. 15, 16).

В образовании апофиза тела позвонка можно выделить несколько периодов. Так, А. И. Струков различает хрящевую фазу апофиза, во время которой хрящевая пластинка образует выступы по краям тела позвонка (ступенчатые позвонки). Максимального развития эти хрящевые выступы достигают в возрасте 3—5 лет. В них мояшо видеть до 13—14 лет сосуды, в окруж-ности которых и происходит отложение извести. Отложение извести в хрящевом выступе — первая фаза развития апофиза. Вторая фаза — образование в области обызвествления сосудистых полостей и заполнение их миелоидными элементами. Третья фаза — развитие вокруг образованных полостей костных пластинок (рис. 17, 18).

Таким образом, в формировании апофиза различают хрящевую, известковую и костную фазы. Хрящевая фаза наблюдается до 8-летнего возраста, известковая — в возрасте 6—9 лет у девочек и 10—12 лет у мальчиков, а костная фаза — в возрасте 14—17 лет (рис. 19).

Окостеневающий хрящевой край (валик) представляет собой апофиз тела позвонка, опоясывающий верхний и нижний края его в виде кольца. Этот апофиз не принимает участия в росте позвонка, рост последнего происходит по эндохондраль-ному типу за счет поверхностей гиалиновых пластинок.

Точки окостенения в краевом валике появляются сначала в переднем, более толстом и широком отделе. Однако они могут образоваться сначала в боковых и задних участках краевого хрящевого валика.

Сплошное окостенение краевых колец происходит к 12— 15 годам, частичное слияние их с телом позвонка — к 15—17, а полный синостоз с телом — к 22—24 годам (рис. 20). ,

В возрасте 14—15 лет на боковой рентгенограмме мояшо различать тени окостенения краевого валика спереди у верхних и нижних краев позвонка, в дальнейшем имеющих вид продолговатых, иногда прерывающихся теней, достигающих заднего края тела позвонка.

Размеры костного краевого валика в поясничных позвонках, по нашим данным, достигают в вентральных отделах 6—10 мм, в дорсальных же они меньше. В грудном отделе размеры валика несколько меньше; еще менее развит он в шейном отделе позвоночника.

Кольцеобразная форма апофизов позвонка свойственна только человеку и некоторым антропоморфным обезьянам. У орангутанга апофизы тела позвонка кольцеобразные, как и у человека, но более широкие.

Добавочные точки окостенения на поперечных, остистых отростках позвонков и добавочных отростках поясничных позвонков появляются несколько позяже точек окостенения апофизов тел и спаиваются обычно раньше: в поперечных отростках — в возрасте 18 лет, в остистых — в 19—20 лет.

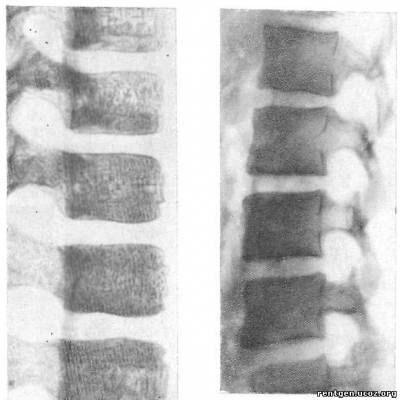

Рис. 15. Рентгенограмма препарата позвонков ребенка 7 лет; одна половина сагиттального распила. Хорошо заметны выемки в области передних «углов» тел позвонков (по Schmorl и Junghanns).

Рис. 16. Рентгенограмма поясничных позвонков ребенка 11 лет. Появилось окостенение апофизов.

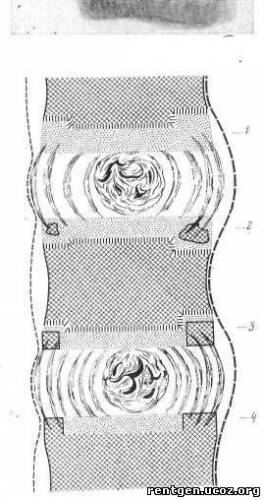

Рис. 17. Схема окостенения апо-физарных колец позвонков (по Schmorl и Junghanns).

Хрящевая фаза (хрящ обозначен пунктиром) до 7 лет (I); к хрящевому апофизу прикрепляются шар-пеевские волокна фиброзного кольца диска. Позже (2) начинается окостенение апофизов (10 лет), которое завершается полным формированием апофиза еще без слияния его с телом позвонка (3) и, наконец, полным слиянием (4). Отсутствие костного слияния апофиза с телом позвонка хрящевого диска между апофизом и телом позвонка.

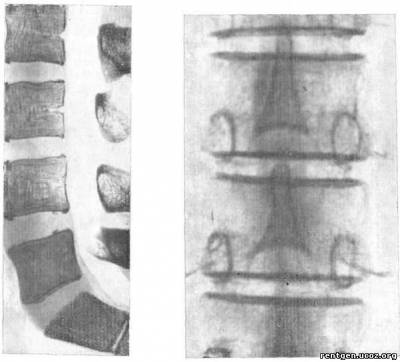

Рис. 18. Мацерированный препарат позвонков девочки 6 лет. Костные апофизы отсутствуют, хрящевые удалены при мацерации. Края тел позвонков зазубрены.

Рис. 19. Рентгенограмма препарата позвонков девушки 16 лет; одна половина сагиттального распила (по Schmorl).

Рис. 20. Рентгенограмма позвонков 13-летнего подростка. Выражении скле-розированные апофизы.

В период закопченного окостенения позвонок представляется на сагиттальной рентгенограмме в виде прямоугольного четырехугольника с несколько вдавленными поверхностями.

Костное слияние дужек с телами позвонков происходит в возрасте около 3—6 лет, в это же время начинается костное спаяние обеих половин дужек в области остистых отростков, причем в поясничном отделе процесс формирования заднего синостоза полудужек затягивается иногда до 8—9-летнего возраста.