Позвоночник новорожденного представляется почти прямым, у взрослого позвоночный столб образует физиологические кривизны (рис. 1): шейный лордоз, грудной кифоз и пояснично-крестцовый лордоз. Наличие кривизны превращает позвоночник в эластичную пружину, хорошо приспособленную к вертикальному положению человека. Та или иная статика, тип осанки, а следовательно, выраженность кривизны позвоночника связаны с индивидуальной конституцией, полом и возрастом. В частности, у женщин при более горизонтальном положении крестца поясничный лордоз и грудной компенсаторный кифоз выражены резче, чем у мужчин. Тучность, беременность и роды вызывают увеличение лордоза поясничного отдела, компенсируемое нарастанием грудного кифоза. Короче, тот или иной тип осанки (выпрямленная, сутуловатая, гиперлордотическая, кифотиче-ская) связан с изменением двух или всех трех видов кривизны, которые функционально связаны друг с другом. Амортизация вертикальных нагрузок на позвоночник осуществляется межпозвоночными дисками, состоящими, как известно, из желати-нозного ядра, фиброзного кольца и двух гиалиновых пластинок, которые прикреплены к губчатым поверхностям тел позвонков, но апофизарные кольца позвонков остаются свободными (рис. 2).

Фиброзное кольцо представляет собой периферические части межпозвоночного диска и состоит из плотных соединительнотканных пучков, пересекающихся друг с другом в различных направлениях. Среди волокнистых тяжей фиброзного кольца встречаются хрящевые и соединительнотканные клетки. Соединительнотканные волокна более плотные в периферических частях фиброзного кольца, в центральных же отделах, примыкающих к желатинозному ядру, они более рыхлые. Фиброзное кольцо прикрепляется к гиалиновым пластинкам посредством фиброзных волокон.

Желатинозное ядро (nucleus pulposus) представляет собой плотную желатинозную массу, состоящую из фиброзной ткани и незначительного количества хрящевых клеток, содержащую остатки спинной хорды. Оно имеет вид чечевицы и находится в глубине межпозвоночного диска, в полости, описанной Лушкой. Желатинозное ядро в шейном отделе занимает центральное положение, в верхнем грудном находится ближе кпереди, а в среднем и нижнем грудном и поясничном отделах — ближе кзади, на границе средней и задней третей диска.  Рис, 1. Общий вид скелетированного позвоночника с его физиологическими кривизнами.

Желатинозное ядро играет в позвоночнике чрезвычайно важную роль, которая не ограничивается действием его как пружины, буфера, гидравлического пресса или шарнира, обеспечивающего движения позвоночника — сгибание, разгибание, наклон в стороны, Биомеханика позвоночника в большой мере обусловливается состоянием межпозвоночных дисков. Эластичность их зависит от состояния фиброзного кольца и желати-нозного ядра. Желатинозное ядро находится под постоянным давлением и передает его главным образом фиброзному кольцу и гиалиновым пластинкам. От эластичности фиброзного кольца в основном зависит эластичность диска.

Связочный аппарат позвоночника представлен мощными слоями передней связки, прочно прикрепляющейся к телам позвонков и лишь рыхло — к дискам. Задняя продольная связка, располагающаяся по передней поверхности позвоночного капала, напротив, прочно прикрепляется к дискам и рыхло — к телам позвонков (рис. 3, 4). Как мы увидим из последующих глав, подобное строение связочного аппарата играет существенную роль в возникновении некоторых патологических состояний, в частности дегенеративного характера.

Истинные суставы позвоночника («суставы дужек») подкреплены мощными желтыми связками, суставные поверхности которых выстланы гиалиновым хрящом, капсула содержит синовиальную жидкость. Желтые связки, являясь антагонистами связок тел позвонков, функционально разгружают диски, препятствуя их чрезмерному сяжатию.

Суставные отростки дужек позвонков представляют собой парные образования, расположенные сзади и несколько сбоку на верхней и нижней поверхностях дужек. Каждый верхний суставной отросток позвонка артикулирует с нижним суставом вышележащего позвонка, составляя, таким образом, суставную пару.

В зависимости от расположения суставных отростков в том или ином отделе позвоночника строение их различно, что в первую очередь связано с различной функцией каждого из отделов позвоночника.

В шейном отделе (рис. 5), где дужки позвонков отходят от латеральной поверхности тел, суставные отростки имеют форму уплощенных выступов и, если рассматривать их со стороны суставной поверхности (фасетки), представляются в виде не совсем правильного овала. При рассматривании препарата шейного позвонка сбоку видно, что суставные фасетки стоят в плоскости, образующей по отношению к горизонтали (а следовательно, и к плоскости тела позвонка) угол около 45°. При этом нижние суставные отростки каждого позвонка обращены своими суставными поверхностями вперед и книзу, верхние — назад и кверху.

Обе пары суставных отростков (два верхних и два нижних) в шейном отделе лежат справа и слева в одной плоскости (Braus).

В грудном отделе (рис. 6) положение и форма суставных отростков иные: корень дужки грудных позвонков отходит от тел более сагиттально, чем в шейных позвонках, суставные отростки стоят почти во фронтальной плоскости. Каждый сустав (состоящий из верхнего и нижнего суставных отростков соседних позвонков) имеет плоскую, линейную суставную щель с суставными поверхностями ушковид-ной формы. Однако в противоположность шейному отделу каждый из суставных отростков верхней или нижней пары одного и того же позвонка не лежит в одной плоскости с отростком, расположенным на другой половине дужки. По отношению друг к другу они повернуты таким образом, что суставные фасетки их «смотрят» несколько кнаружи.

Строение суставных отростков поясничного отдела (рис. 7, а, б) также имеет свои особенности. Сами суставные отростки располагаются вертикально, почти в сагиттальной плоскости, но суставные фасетки каждой пары неодинаковы: нижние суставные отростки каждого позвонка имеют закругленную фасетку, представляющую собой часть выпуклой поверхности цилиндра, верхние выгнуты и обхватывают нижние суставные отростки вышележащего позвонка. Суставная поверхность каждого нижнего суставного отростка обращена вперед и кнаружи, каждого верхнего — назад и кнутри. Центр оси вращения суставных отростков поясничного отдела расположен, по Braus, в области позвоночного канала. На наружной (не суставной) поверхности верхних суставных отростков поясничных позвонков имеется бугорок, служащий для прикрепления мышечных пучков m. longissimi thoracis и т. intertransversalis — processus ma-millaris.

Значение этого бугорка в рентгенодиагностике довольно велико: в соответствующих проекциях он может быть принят на рентгенограмме за окостенение в области прикрепления связок и интерпретирован как симптом деформирующего артроза. Как обхватывающие (верхние), так и обхватываемые (нижние) суставные фасетки поясничных позвонков не покрывают целиком всей поверхности суставных отростков. Поверхность обхватываемой фасетки составляет около 1/3 всей поверхности суставного отростка, а обхватывающей — немного больше. Благодаря подобным соотношениям, несмотря на цилиндрическую форму сустава, в каждой из артикулирующих пар остается некоторое запасное пространство для экскурсий при движениях позвоночника (R. Fick). Таковы особенности строения суставов в каждом из отделов позвоночного столба. Эти особенности имеют важнейшее значение для методики рентгенологического исследования, предопределяя различные проекции для суставов каждого из отделов.

Кроме указанных особенностей в строении и положении суставных отростков в зависимости от их отношения к тому или иному отделу позвоночника, в трех его пунктах суставные отростки имеют свою частную морфологию. Эти пункты — сочленение V поясничного позвонка с крестцом, XII грудной позвонок и атлантоэпистрофеальное сочленение. Что касается артикуляции L5—S1, то в поясничном отделе фасетки суставных отростков стоят почти сагиттально, а суставные поверхности отростков крестца и нижних суставов L5 расположены чаще всего почти во фронтальной плоскости. При этом обхватывание почти отсутствует. Суставные поверхности proc. articulares крестца обращены кзади (рис. 8), фасетки же proc articulares L5 «смотрят» кпереди.

Особенность суставных отростков XII грудного позвонка заключается в том, что весьма часто не только нижние суставы его имеют форму и положение поясничных (обхватываемые), но и верхние отростки D12, a следовательно, и нижние D11 по положению и конфигурации ориентированы по типу поясничных.

Верхние суставные отростки С2 (эпистро-фей) и нижние суставные отростки С1 (атлант) почти ничем не отличаются по строению от суставов нижележащих позвонков. Отмечается лишь некоторая выпуклость верхних суставов фасеток эпистрофея и вогнутость нижних суставных поверхностей атланта (В. П. Воробьев, П. Ф. Лесгафт) (рис. 9).  Рис. 8. Крестец (препарат). Дужка S1 не заращена. Суставные поверхности ргос. articulares S1 обращены кзади.

Рис. 9. Анатомическое строение атланта и эпистрофея. Верхняя фасетка на каждой стороне дужки атланта вогнута, состоит из двух половин, иногда имеющих изолированные хрящевые поверхности. Она сочленяется с выпуклой суставной поверхностью затылочной кости. Зубовидный отросток эпистрофея имеет собственную фасетку, слегка выпуклую, обращенную вперед. Соответствующая фасетка на передней дужке атланта имеет вогнутую форму и обращена назад. Суставные отростки во всех отделах позвоночного столба граничат с межпозвоноч-ными отверстиями, составляя весь его задний контур, а также часть нижнего и верхнего краев.

«Задняя стенка всех межпозвоночных отверстий образована передней поверхностью верхних сочленовных отростков; в поясничных позвонках задняя стенка образована передним краем последних (В. П. Воробьев).

Кроме дисков, ни один из отделов позвоночного столба, способный двигаться и смещаться, не граничит так широко с позвоночными отверстиями. Различные деформирующие изменения костных компонентов межпозвоночных суставов, воспалительные процессы в них, смещения, травма и т. д. оказывают влияние на величину каналов, через которые проходят спинномозговые коршеки (radices spinales).

Анатомическое строение суставов позвоночника дает возможность отнести их к истинным суставам. Они имеют все анатомические компоненты истинных суставов: хряш, синовиальную оболочку, капсулу, синовиальную жидкость.

Этого нельзя сказать о сочленениях тел позвонков друг с другом. С анатомической точки зрения, они должны быть причислены к синхондрозам (П. Ф. Лесгафт, Braus и др.). Вот почему в дальнейшем мы будем применять термины «суставы позвоночника» только по отношению к сочленениям дужек позвонков. Равным образом, характеризуя патологические состояния этих суставов, мы будем говорить об артрозах, артритах и т. д., в то время как воспалительные состояния тел позвонков будем называть спондилитами, дегенеративные — спондилеза-ми (например, spondilosis deformans — деформирующий артроз суставов дужек, т. е. истинных суставов позвоночника).

Кроме того, изолированные поражения межпозвоночных дисков могут быть с полным основанием охарактеризованы как хондриты и хондрозы, одновременное же поражение губчатого вещества тел позвонков и дисков — как остеохондрозы и остео-хондриты.

Основное функциональное назначение суставов позвоночника при вертикальной статике человека (ортостатика) есть функция направления движений по звон очника и ограничения объема движений в рамках этих направлений, обусловленных формой суставных отростков и их положением в различных отделах позвоночного столба. В нормальных условиях статики суставные отростки позвонков не несут вертикальных нагрузок: функция амортизации вертикально давящих сил (тяжесть головы, туловища) осуществляется межпозвоночными дисками.

Нормальный объем движений позвоночного столба равен: сгибание и разгибание — 170—245°, сгибание во фронтальной плоскости, исходя из вертикального положения, — 55°, вращение в ту и другую сторону при сидении — 54°, стоя — 90° (В. П. Воробьев).

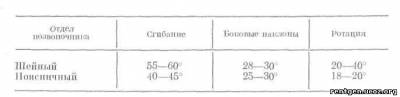

Для наиболее подвижных шейного и поясничного отделов Meyer приводит следующую таблицу движений.  Таким образом, именно взаимодействием тел, дисков и дужек, имеющих каждый свой эластический аппарат, следует объяснить тот факт, что подвижность позвоночника в целом меньше, а его статическая устойчивость гораздо больше, чем отдельно взятых задних и передних отделов.

Направление движений, обусловливаемое строением суставных отростков, различно для каждого отдела позвоночника. Кроме того, капсула суставов вследствие своей эластичности оставляет свободу для небольших индифферентного типа скольжений в пределах каждой пары.

Наиболее индифферентными следует считать движения, возможные в суставах шейных позвонков. Здесь фасетки плоские, наклон их по отношению к горизонтали относительно невелик. Этот наклон при движениях головы вперед обусловливает лестничнобразное смещение фасеток суставов по отношению друг к другу, так что нижний суставной отросток вышележащего позвонка смещается вперед и кверху по отношению к верхнему суставному отростку' нижележащего. Однако большой размах подобных движений невозможен, так как они оказывают разрывающее действие на межпозвоночные диски.

По П. Ф. Лесгафту, наиболее подвижной в смысле сгибания — разгибания является часть шейных позвонков от V до VII. Вышележащие шейные позвонки почти теряют свою подвижность вследствие расхождения центров их сферических суставов. Боковое сгибание (приведение и отведение) в шейном отделе ограничено мощным развитием поперечных отростков и связок между ними. Оно осуществляется главным образом в нижних шейных позвонках, в верхних же почти отсутствует. Однако суммирование небольших движений происходит в довольно широких пределах, при этом обнаруживается некоторое расширение щелей суставов на стороне, противоположной направлению сгибания. Вращение вокруг вертикальной оси, судя по строению и положению фасеток, возможно лишь в небольших пределах (Braus), но многими авторами оно совсем отрицается.

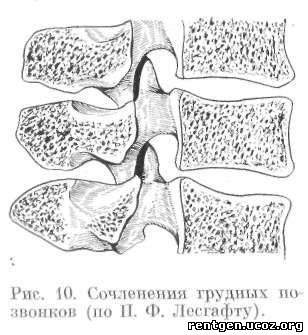

Наибольшая вращательная подвижность наблюдается между I и II позвонками и отчасти между атлантом и черепом. В этих же суставах имеется наибольшая подвижность при сгибании головы вперед и назад. При подобных движениях смещаемость в остальных суставах шеи имеет второстепенное значение. В грудном отделе положение суставных отростков таково, что центр дуги круга, отрезками которого являются их фасетки, лежит на передней поверхности тела позвонка. Вследствие этого в грудном отделе основная функция суставных отростков—вращение. Однако центры вращения тел и суставных отростков не совпадают, поэтому вращение весьма ограничено. Кроме того, благодаря вертикальному расположению фасеток возможны движения вперед и назад в пределах, допускаемых эластичностью связок и своеобразным клиновидным строением суставов (верхушка одного клина примыкает к основанию другого) (П. Ф. Лесгафт) (рис. 10). Это строение имеет значение также и при боковых движениях (боковое сгибание), при которых на одной стороне дужки суставы давят друг на друга, на другой растягиваются. Наличие ребер еще больше ограничивает эти потенциально возможные движения в грудном отделе, по крайней мере во II — IX позвонках (В. П. Воробьев). Благодаря несколько косому по отношению к сагиттальной плоскости стоянию суставных поверхностей грудных позвонков сгибание в боковые стороны сопровождается некоторым вращением (торсия) тел, что, как мы увидим ниже, имеет большое значение при сколиозах, когда боковые искривления из-за направляющего воздействия суставных отростков вскоре превращаются в торсионно-боковые и, сопровождаясь перегрузкой суставных отростков, быстро ведут к их деформации.  В поясничном отделе форма суставных поверхностей такова, что допускает только скольжение вверх и вниз. Вращение вокруг длинной оси здесь полностью отсутствует, вследствие того что центры осей суставов каждой стороны одного и того же позвонка (левые или правые) различны. В связи с этим ротация обоих суставных отростков вокруг одного центра невозможна. Может быть поэтому механизм изолированных переломов суставных отростков поясничных позвонков в большинстве случаев связан с неловким поворотом туловища. Первые жалобы при латентно протекающем, бессимптомном артрозе в пожилом возрасте также бывают связаны обычно с неловким торсионным движением. «Неудачно повернулся — вступило в поясницу» — такова обычная жалоба большинства больных. Так как XII грудной позвонок по строению своих отростков ориентирован как поясничный, то в функциональном отношении его следует причислить к поясничным позвонкам. О том же свидетельствует и наличие у него ложного ребра, т. е. не связанного с хрящами других ребер.  Рис. 11. Позвоночник новорожденного.

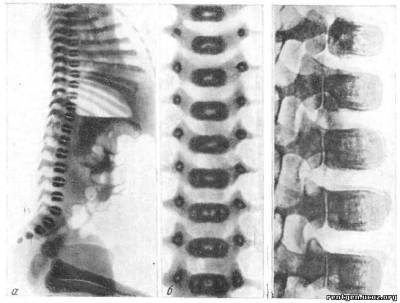

а — боковая проекция: видны сосудистые каналы в телах позвонков, костное спаяние дужек с телами отсутствует; б — прямая проекция.

Рис. 12. Рентгенограмма (боковая) препарата грудных позвонков ребенка 4 лет. Слияние дужек с телами отсутствует; передние «углы» тел позвонков закруглены, так как окостенение апофизарных колец не наступило. Латеральные сгибания осуществляются в поясничном отделе в небольших пределах, при этом один суставной отросток «вдвигается» в другой (допустим, правый нижний — в верхний нижележащего позвонка, а левый при этом выдвигается). Так как при этом ось движения не совпадает с вертикальной осью сустава, то только суммация минимальных смещений в отдельных суставах дает некоторую боковую подвижность.

П. Ф. Лесгафт и В. П. Воробьев считают нижний поясничный отдел позвоночника почти неподвижным вследствие уже упомянутого расхождения центров осей каждого из цилиндрических суставов.

По Virchow, суставы позвоночника построены в каждом отделе таким образом, что направляют движения «в наиболее легкую для данного отдела позвоночника сторону».

Основной и очень важной особенностью строения суставного аппарата позвонка является также и то, что необходимый объем движений достигается во всех отделах позвоночника путем сум-мации небольших по объему движений в отдельных суставах. Выпадение функции даже одной суставной пары нарушает координацию всего движения в целом.

Само собой разумеется, что при всех движениях позвоночника важнейшее значение имеет межпозвоночный диск. Подробнее об этом см. в главе VII.

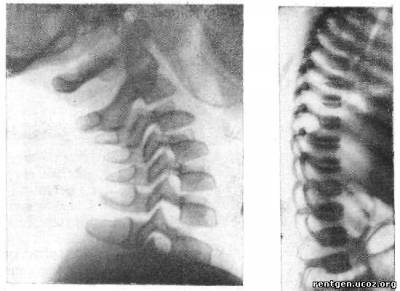

Рис 13. Рентгенограмма шейного отдела позвоночника ребенка 4 лет (обратить внимание на форму позвонков).

Рис. 14. Рентгенограмма грудного отдела позвоночника ребенка 3 лет. Тела позвонков по высоте больше, чем диски. Апофизы еще не окостенели.

|